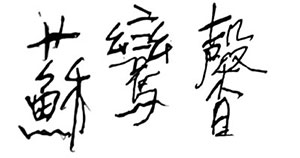

【老少携手讲述我与党的故事】 “妙手仁心”苏鸾馨

人物小传

苏鸾馨,女,中共党员,1932年12月出生于山西省太原市,1947年7月被山西医学院护校录取,1950年7月毕业。1951年8月参加抗美援朝志愿军905部队医疗队,荣获三等功,1953年11月回国。1954年1月成为西北铁路工程局医院护士。1963年1月至1991年退休,历任铁道部北京铁路总医院(今北京世纪坛医院)内科护士长,主治医师。

“作为一名医护工作者,我始终牢记永远把病人放在第一位。”

——苏鸾馨

苏鸾馨军装照

推己及人从医心

“学医救人,是从小就有的想法。”

我的名字“鸾馨”两个字是我的祖父取的,他是一位非常有才气的文化人,这种文化底蕴不仅影响了我,还影响了我的两个妹妹和一个弟弟。我的父亲身体一直不好,在我小时候就反反复复地进医院,后来我们就住在医院附近,所以,那时候我就想,如果自己会医学,就能治好父亲的病。在我十三岁的时候,父亲去世了,母亲带着我和弟弟妹妹住到舅舅家,家里的生活压力突然增加。作为家里的老大,我想要分担家里的生活压力,所以,有一份专业又比较稳定的工作成为我那时候的一个非常重要的想法,也是我选择学医的另一个初衷。

我的母亲是一位大字儿不识,而且裹着小脚的旧时代女性,但是,当我把学医的想法告诉母亲的时候,她第一反应就是治病救人是好事,然后便一直鼓励我,还说“既能学习文化知识,还能为别人治病,这是两全其美的好事。”我每每想到穿着白大褂在医院工作便很开心,后来,我就和同学做伴一起读了医学院。

1947年-1951年,是新中国成立的时候,也是我读医学院的时期。那时候,硬件设施不如现在齐全,但是,老师们对待教学仍然是一丝不苟,他们一直强调,“医治病人是大事,一点儿马虎都不能有。”读书期间,学生们全部住在学校,先学习非常基础的理论课,之后便学习做实验,比如动物解剖,一开始是老师做学生看,两年之后学生才能自己上手实验。那时候实验资源很少,动物也比较少,但是,同学们学习热情高涨,跟随着老师们每天泡在实验室里,白天晚上都在旁边观摩。我记得,实验室都是玻璃窗,我们一届有四五个班,一班差不多十几个人,学生们就站在窗户外面看,老师在实验室里讲,当时,实验室安装了广播扩音器,所以我们都可以听见。

我第一次做实验的时候很紧张,也有点害怕。整个过程,老师都会在旁边指导,比如,老师会告诉我们应该先动哪里,用几号手术刀,虽然我当时学的是护理方向,但是医学知识都必须过关,在学校里经常考试,我需要牢牢掌握内科、外科、器官构造、生理解剖等一系列知识,当时的教育体系就已经比较完善了。

后来,学校组织我们到医院的各个科轮岗实习,我终于有机会在真实的医疗环境中工作学习。在和病人接触的过程中,我意识到对待病人必须做到耐心和关心,他们生病本已经不容易,我们医生和护士需要治疗和宽慰他们。

苏鸾馨(左)与战友

烽烟滚滚铸英雄

“当你上了战场,就说明已经有了死的准备,没有死的准备,就不会有勇气,也不可能完成好任务。”

虽然已经过去六十年,但在朝鲜战场上的日子,我还历历在目。1951年7月,我刚刚从学校毕业,被分配到太原铁路医院。那时候,我所在的太原铁路局召开抗美援朝动员大会,号召大家积极报名。在那个年代,“抗美援朝,保家卫国”与其说是一个号召,不如说是一种自觉。我深知爱国、报国人人有责,所以,立刻下决心报名抗美援朝,用实际行动保家卫国。

可以说,我的整个申请过程一波三折。因为全局几百名报名参加抗美援朝的人当中,只有我一个是女同志,所以,领导一开始拒绝了我的申请。领导跟我谈话时鼓励我说,“你的爱国热情很好,但是几百人中只有一位女同志,生活可能多有不便,动员申请我收回了。”后来,在我再三坚持下,领导终于批准了我的申请。

我申请参加抗美援朝这件事,并没有事先和家里讲,因为我当时刚刚参加工作,全家人的生活都要靠我一个人的工资维持,我担心母亲知道后不会同意。所以,我在队伍出发前,在太原给母亲写了一封信,告诉她我要去东北出差让她放心。

苏鸾馨(右)与战友

1951年8月,我成为四百多名援朝战士中的一员,从太原车站出发,赶赴朝鲜战场。路途中,我们被编成几个小队若干个小组,每个小队有队长、指导员,小组有组长、副组长。

没想到,我们的队伍刚刚驶过朝鲜新义州,便遇到了爆炸和飞机扫射,列车慢慢的停了下来,大家立即下车,在队长和指导员的指挥下,大家迅速隐蔽到铁路两边的低畦处,我在同志们的帮助下跳下火车,隐蔽到路边的稻田旁。远处可以看到敌机扔下的照明弹,发出黄色的光。敌人的飞机在列车上空轮番轰炸扫射,在我们隐蔽的前方,一个车箱被炸起火,冒着黑烟。大家都担心隐蔽在附近的同志是否受伤,直到敌机飞走,队长清点人数时,才知道有的同志被埋在泥土中,有的同志受了轻伤,多是被炸起的石块、泥土砸伤的。由于铁路被破坏,我们的队伍只好徒步前进,公路上到处是弹坑,汽车、马车部队行进的速度都受到影响,再加上敌机的捣乱,我们随时都要准备隐蔽,所以前进的速度很慢,直到第三天夜间才到达目的地。

到达朝鲜后,我真正感受到战争离我如此之近。我是所有护士中年龄最小的,被分配到担负抢修铁路的志愿军897部队医疗队工作。由于清川江大桥是通往抗美援朝前线的咽喉,我们部队担负着保卫运输生命线的任务。

我们住在朝鲜老乡家里,由于住的地点并不固定,大家都是合衣睡觉,如果突然有抢救任务,我们的第一要务是把伤员背下战场,但是,我个子很小,其实是很吃力的,记得有一次扛着伤员的时候摔倒了,我赶紧把他扶起来,担心伤员受到二次伤害。

我目睹了太多十几岁的年轻小战士牺牲,每当想到这些都很难过。那时候,医疗队里有我这样的年轻人,也有四十几岁经验丰富的医生,当时医疗队每人会随身携带一个药箱,里面装着各种药和针剂。救治工作需要团队配合,大家都特别团结,我的性格逐渐变得开朗,和大家关系融洽,成为病房工作的骨干,主要负责重危病人的治疗和护理。

我曾在战地手术室里协助过手术,有一次救护一位战士,他的头部受了重伤,呼吸特别微弱,我们紧急实行心肺复苏抢救,一直没有放弃,按压到最后他呼吸逐渐平稳了,我们由衷地高兴。

虽然我们和朝鲜老乡语言不通,沟通经常连说带比划,可时间长了就知道彼此的意思,相处十分融洽,我现在还记得他们家里的热炕,我和他们学会了腌咸菜。

在朝鲜时,我给母亲写了一封信,说因工作需要,短时间回不了太原,那时候,母亲还是不知道我真正的行踪。直到1952年,我因为抢救伤员立了三等功,部队给家里发了喜报,母亲才知道真相,她是又生气又高兴。一方面,她觉得这么大的事儿不和家里人商量,另一方面也为我到朝鲜战场上立了功高兴。

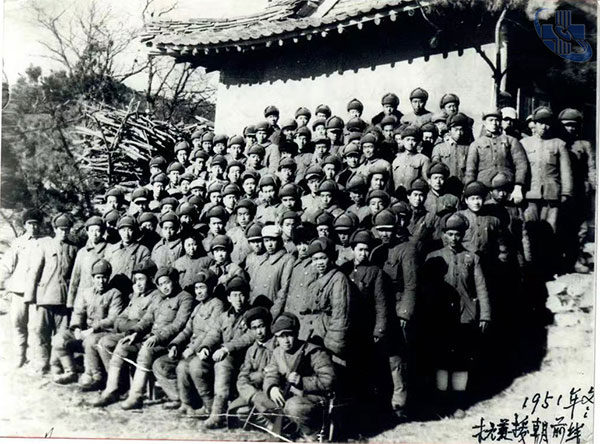

1951年冬苏鸾馨所在部队前线合影

数十载医者仁心

“深夜九、十点下班的时候很多,这是做医生就要习惯的事。”

从朝鲜回国以后,我服从组织安排,被分配到铁道部铁路总医院,见证了医院几十年来的发展。五十年代的医疗技术和硬件设施,与今天比起来简陋很多,当时没有X光拍胸片,科室也没有划分详细,现在做一个检查十分钟就全都完成了。

我先被分配到外科工作,后来又被调到内科,就一直留在内科。打针发药是基本功,在给病人注射打针的时候,我发现有些人的血管能摸到能看见打针很容易,但是,有些人血管太细很难找到准确位置,有时候一针找不到静脉就要打第二次,所以我发明“无痛注射法”的初衷就是想减轻病人痛苦,因为有病本来就很痛苦,病人一听见要打针,心理压力更大了。如果能更准确地定位静脉位置,就能减少病人打针时的痛苦,所以就要我们多动动脑筋,比如,调整松紧带的紧度,安慰病人,劝病人配合,还可以和病人交流时说,“你不要着急,多握握拳。”

经过反复地调整改进,“无痛注射法”具有几个特点:一是速度快,二是选择打针的部位应避开那些毛细血管多的敏感地方,三是让病人尽量精神放松。当时,患者的反馈基本已经达到打针的时候没有任何感觉,甚至排着队到我们这里打针。这个方法被报社记者报道后就传开了,后来得到了第六工程局的推广。

1956年,我当选了陕西省先进工作者。获得省劳模的荣誉,我很高兴自己的工作得到了大家的认可。当时,我们都非常有上进心,想把自己的工作做好,遇到病人会发自内心地去照顾他们。有时候,遇到一些我们解决不了的问题,就会马上找上级大夫给他解决痛苦,给他们寻找合适的药,多关心他们。

上山下乡的时候,我参加了驻乡医疗队。我除了参加份内的医疗工作以外,还要下农田去帮着插秧,那时候,每天早上五点起床出发,坐汽车到凤山县,挨个村子给病人检查、看病、发药,一直到晚上八九点钟才能回来。

回城之后的工作非常忙,因为我丈夫的工作流动性很强,三个孩子很多时候需要邻居帮忙照顾。在丈夫眼中,我年复一年的忙碌,有时候已经很晚了还没回家,他就会到医院看一看我,发现我还在病房料理病人。其实,他很担心我的身体,但久而久之习惯了我的工作。

有一次我生病,正赶上有急诊抢救任务,当时我就一边忙着抢救病人一边抽空去输液。当时,我小女儿在医院,大家都在外面忙着顾不上管我,我着急去抢救,就让女儿帮我把针头拔出来,我女儿很小不敢拔,我就让她大胆拔。后来,她帮我把针头拔出来,我的胳膊留了很多血。作为医护人员,我们始终把病人放在第一位,对病人一定是无比的仔细,对自己却可以马虎一点儿。

苏鸾馨(右)和丈夫

严于律己宽以待人

“把病人当朋友,当亲人。”

我刚进医院工作的时候,医院里有一些从南方教会医院过来的护士,她们经验丰富,责任感很强,该做的事情一定会做到,比如细心的给病人洗澡、洗头。在这些护士长的言传身教下,我们这一批年轻护士耳濡目染也培养了自觉、绝不偷懒的作风,只要病人需要我做,我一定做到。

我的很多病人最终成为了我的朋友,有一位从新加坡回国的爱国华侨,本身是一位非常优秀的英语老师,创造了很多中西结合的英语教学方法,她当时是肝腹水,因为一心扑在教学上没有在意自己的病情,在我所在的内科传染病区住院的时候已经很严重了,她只有一个女儿当时在加拿大求学,基本上家里没有人能来照顾她,所以,我对她更加关爱,后来,她在康复了一段时间以后,我把她请到我们家里来,然后我们家人一起照顾她,这位老师后来也成为了我女儿的英语老师,和我们家一直保持着很好的关系。

我认为对待病人,充满温情,这个态度也是我一直跟我的学生们强调的,我对学生们要求很严格,不希望他们自己独立实践的时候出差错,但我不会苛责学生,我总是以身作则,用自己的行动带动更多人。

后来,我退休之后再次返聘回到医院,这一生中大部分时间都在工作中度过,现在,我还会把时间和精力放在看看医学书,或者和以前的老同事、老朋友交流一些医学上的话题。有时候,我们的邻居身体不舒服会打电话找我,小毛病就不用去医院了。我也很愿意帮助别人,这可能是出于一个医护工作者的职业素养,也是一件很满足、很有成就感的事。

苏鸾馨(一排左三)和同事们

寄语:

作为医生,最重要的是对病人的耐心和细心,换位思考病人的痛苦,永存一颗善良之心。现在的年轻人比我们拥有更多的资源和条件,所以,要好好把握机会提升自己的医术水平。